沈殿凝集からろ過まで|効率的な排水処理を実現するスイレイ独自のシステム

環境保全の観点から、工場における排水処理の重要性はますます高まっています。その中でも、「沈殿凝集」と「ろ過」のプロセスは、排水中の汚濁物質を除去するための中心的な処理工程です。

今回は、まず沈殿凝集とろ過の基本的な仕組みについてわかりやすく解説し、後半ではスイレイ独自の排水処理システムがどのように効率化・省エネ化を実現しているかをご紹介します。

沈殿凝集とろ過とは?排水処理の基本プロセスを解説

沈殿凝集とろ過は、排水処理における基本的な工程です。その仕組みについて、わかりやすく解説します。

なぜ沈殿凝集が必要なのか?

工場排水には、油分や有機物、微細な固形物などさまざまな汚れが含まれています。

これらのうち「SS(Suspended Solids、浮遊物質量。懸濁物質とも呼ばれる)」と呼ばれる微細な汚れは、直径2mm以下と、自然に沈むには小さすぎるため、そのまま放流することはできません。

そこで活躍するのが「沈殿凝集」の技術です。薬品の力で小さな汚れを集めてフロック(大きな塊)にし、重さを持たせて沈めるのがこの処理の目的です。

沈殿によって底にたまったフロックは「汚泥」として回収されます。

凝集剤の種類と役割

凝集剤には主に以下のような種類があります。

・PAC(ポリ塩化アルミニウム):アルミニウム系凝集剤。中性付近のpHで効果を発揮

・塩化鉄:酸性でも強い凝集力を持つ鉄系薬品

・高分子凝集剤(ポリマー):主に補助的に使われ、フロックの成長を助ける

これらの薬品を使い分けることで、排水中のさまざまな汚れを効率的に凝集・沈殿させることができます。

ろ過とは?沈殿では除去できない微粒子の処理

沈殿処理だけでは、水中に残る微細な粒子までは取り切れません。

そこで行われるのが「ろ過」の工程です。

砂や活性炭などのろ材を使って、フロック化されなかった粒子を物理的に除去します。ろ過は「仕上げ」ともいえる工程であり、ここを通過した水が最終的に放流されることになります。

ろ過には以下のような種類があります。

・重力ろ過:上から水を通す自然流下式で構造がシンプル

・加圧ろ過:ポンプで加圧して通水するため、高速処理が可能

・活性炭ろ過:においや色素、溶解性有機物の吸着除去にも効果的

このように、沈殿凝集とろ過はそれぞれが補完関係にあり、セットで導入することが理想的です。

排水処理の各工程と使用薬品の概要

スムーズな排水処理には、沈殿凝集やろ過だけでなく、その前後の工程も含めたトータルな設計が必要です。

ここでは、排水処理における代表的な工程と、そこで使われる薬品の役割を簡単にご紹介します。

pH調整と薬品注入

排水のpHは、凝集剤の効果に大きく影響します。そのため、苛性ソーダ(アルカリ)や硫酸(酸)を使ってpHを調整するのが基本です。

また、重金属を含む排水には還元剤(重亜硫酸ソーダなど)が使われることもあります。この薬品注入は、処理の精度を左右する重要なステップです。

凝集反応とフロック形成

pHが適正な範囲に調整された後、PACや塩化鉄などの凝集剤が投入されます。さらに補助凝集剤(高分子ポリマー)を加えることで、微粒子が効率よくフロックに成長します。

攪拌(かくはん)速度や時間もポイントであり、適度に混ぜることで薬品の効果を最大限に引き出せます。

沈殿と汚泥の処理

フロック化された粒子は、沈殿槽にて水底へと沈みます。この汚泥はスラッジポンプなどで定期的に抜き取り、脱水処理や産業廃棄物として適切に処理されます。

沈殿処理の効率が高ければ、それだけ後段のろ過工程がスムーズになります。

ろ過と逆洗のメカニズム

沈殿後の処理水はろ過工程へと送られます。しかし、ろ材も使っているうちに目詰まりを起こすため、定期的に「逆洗」と呼ばれる洗浄工程が必要です。

この逆洗を自動化・連続化できるかどうかが、システム全体の運用効率を大きく左右します。

スイレイ独自の排水処理システムの特長とは?

沈殿凝集とろ過の仕組みについて解説してきました。

ここからは、スイレイが提供するシステムのもつメリットについて解説していきます。

一般的な排水処理と比べ、効率化・省スペース化・自動化を追求した設計となっており、システム運用を劇的に改善させる仕組みが整っています。

凝集槽と沈殿槽を一体化「スイレイシック」

スイレイ独自の装置「スイレイシック」は、凝集槽と沈殿槽が一体になったコンパクトな装置です。

装置内には傾斜板が組み込まれており、フロックの沈降を加速。この効果により、滞留時間を短縮しながらも十分な沈殿性能を確保しています。

さらに、排泥ポンプはタイマー制御により、金属水酸化物の生成量に応じて排出タイミングを最適化しています。日常の運転管理が非常にシンプルになります。

オーバーフロー式で省エネ運転

スイレイの処理フローでは、排水を最初に混合槽へポンプアップした後は、全工程をオーバーフローで流下する構造が採用されています。

そのため、各処理槽間の移送にポンプや液面センサーを必要とせず、電気代の削減とトラブルリスクの軽減を同時に実現できました。

シンプルな構造でありながら、流量は一定に保たれ、安定した処理が可能です。

薬品はローリー搬入+自動注入で安全・効率的に

薬品管理の手間やリスクは、現場運用において大きな負担になりがちです。

スイレイのシステムでは、希釈・手作業の必要がなく、以下のような薬品がローリー搬入されます。

・苛性ソーダ(24%):1回当たり3~10㎥

・硫酸(70%):1回当たり3~6㎥

・重亜硫酸ソーダ(35%):1回当たり3~6㎥

・PAC・塩化鉄(そのままの濃度):1回当たり3~6㎥

・塩化カルシウム(35%):1回当たり3~6㎥

・次亜塩素酸ソーダ(12%):そのままの濃度 3~6㎥

・PAC:そのままの濃度 3~6㎥

・塩化鉄:そのままの濃度 3~6㎥

また、高分子凝集剤も自動溶解装置で0.1%に調整され、安定した効果を発揮します。

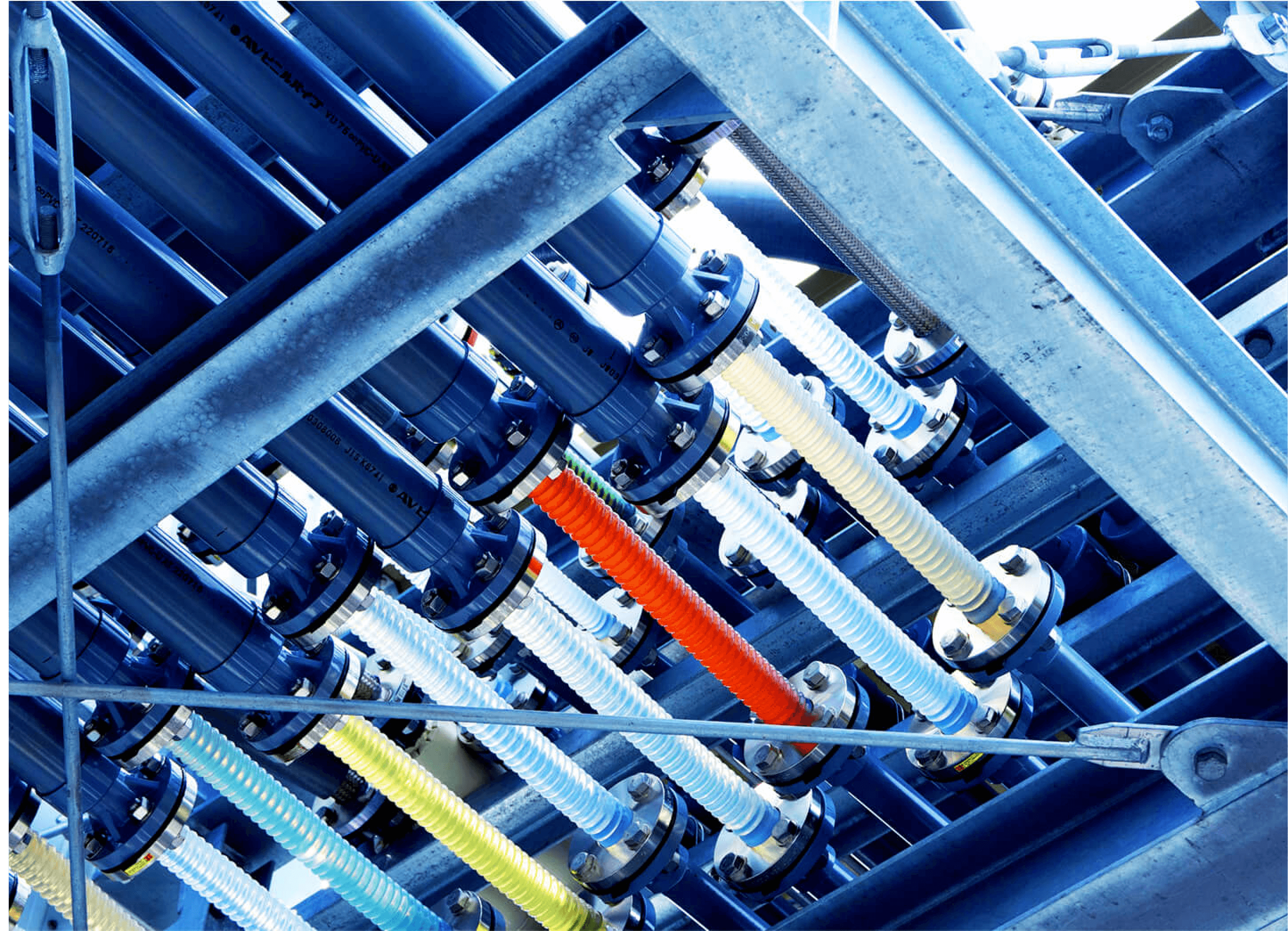

ろ過と逆洗を同時に行う「ダイナサンドフィルター」

沈殿処理のあとの処理水は、ろ過装置「ダイナサンドフィルター」へと送られます。この装置の最大の特徴は、ろ過と逆洗が同時に行われることです。

・下層のろ材を通じて水をろ過

・ろ材にたまったSS(浮遊物質)をその場で逆洗

・洗浄された砂は再び上層へ循環

ろ材には約1mmの川砂のみを使用。加圧ろ過装置にありがちな「マットボール(ろ材の固まり)」の形成も起きにくく、清掃の手間も抑えられます。

逆洗水は全体流入の約5%程度で、雑水槽に戻して再利用されるため、環境面にも配慮されています。

処理水の品質を常時監視する「SUIREI SAKURA」

最終的に放流される処理水は、pHや濁度、全リン・全窒素といった環境基準を満たす必要があります。

スイレイでは、これらを自動で測定・記録できるユニット「SUIREI SAKURA」を導入。

【使用機器の例】

・pH記録計

・濁度計

・全リン・全窒素のUV自動分析計

このシステムにより、人手をかけずにリアルタイムで水質管理が可能となります。

一般的な処理とスイレイシステムの違い【比較表】

| 工程 | 一般的な処理 | スイレイの処理 |

| 薬品投入 | 手作業・希釈が必要 | ローリー搬入+自動注入 |

| 凝集・沈殿 | 分離構造・滞留時間長め | スイレイシックで一体化+傾斜板効果 |

| ろ過処理 | 加圧式などで逆洗が手動 | ダイナサンドで連続ろ過+逆洗 |

| 運転管理 | 加圧式などで逆洗が手動 | タイマー制御+自動運転 |

| 水質監視 | 採水+ラボ分析 | スイレイサクラで自動監視 |

まとめ:沈殿凝集とろ過の導入・見直しはスイレイにご相談を

排水処理において、「沈殿凝集」と「ろ過」は基本でありながら奥が深く、現場環境や排水成分によって最適な構成は異なります。

スイレイでは、豊富な実績とノウハウに基づいたカスタマイズ対応が可能です。

既存設備の見直しをお考えの企業様や、新規導入をご検討の方は、ぜひ一度お問い合わせください。