活性汚泥法とは?種類・仕組み・処理プロセスをわかりやすく解説

下水処理や工場排水処理の現場で、もっとも広く採用されている「活性汚泥法」。この方法は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する、いわば「自然の力」を活かした画期的な技術です。

ただ、名前はよく聞くけれど

「どんな仕組みで汚れを分解しているの?」

「どんな種類があって、何が違うの?」

「現場ではどんな注意が必要?」

といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、活性汚泥法の基本的な仕組みから、代表的な方式の種類、処理プロセスの流れ、そして運用時の注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

活性汚泥法とは?|微生物による汚水処理の基本方式

活性汚泥法とは、微生物の働きを利用して、生活排水や工場排水などの有機物を分解、除去する水処理技術です。

現在、日本の多くの下水処理場や民間の排水処理施設で採用されており、汚水処理の主流となっています。

この方法でポイントとなるのは、好気性微生物の活動です。活性汚泥法では、汚水に空気(酸素)を送り込みながら、微生物が有機物をエサとして取り込み、分解していきます。

この時に発生する微生物のかたまりを「活性汚泥(アクティブスラッジ)」と呼びます。

処理の基本的な流れは以下の通りです。

- 汚水をばっ気槽に送り込み、酸素を供給しながら活性汚泥と混ぜる

- 微生物が有機物を分解して水をきれいにする

- 活性汚泥を最終沈殿槽で沈め、処理水と分離

- 上澄みは放流し、沈んだ活性汚泥の一部を再びばっ気槽へ戻す(再循環)

この循環によって、微生物の活動が継続的に維持される仕組みになっています。

活性汚泥法は、有機物の除去性能が高く、BOD(生物化学的酸素要求量)やSS(浮遊物質)といった水質指標の改善に優れた効果を発揮します。

ただし、ばっ気によるエネルギー消費や余剰汚泥の処理など、維持管理面の工夫も必要とされています。

活性汚泥法の処理プロセス|各槽の役割と流れ

活性汚泥法は、ばっ気槽 → 沈殿槽 → 再循環(または排出)という流れで水を浄化するシステムです。各ステージでの管理が適切であれば、高い有機物除去性能を長期的に維持することが可能です。

それぞれの槽には明確な役割があり、スムーズな流れによって効率的な処理が行われます。ここでは、基本的なプロセスを紹介します。

ばっ気槽(曝気槽)|微生物の活動ステージ

この槽では、汚水と活性汚泥(微生物のかたまり)が混合され、ブロワー(送風機)などで酸素が供給されます。

微生物たちは、汚水中の有機物をエサとして取り込み、分解しながら増殖します。

このとき、空気をしっかり送り続けることで、好気性の状態が保たれ、処理効率が高まります。

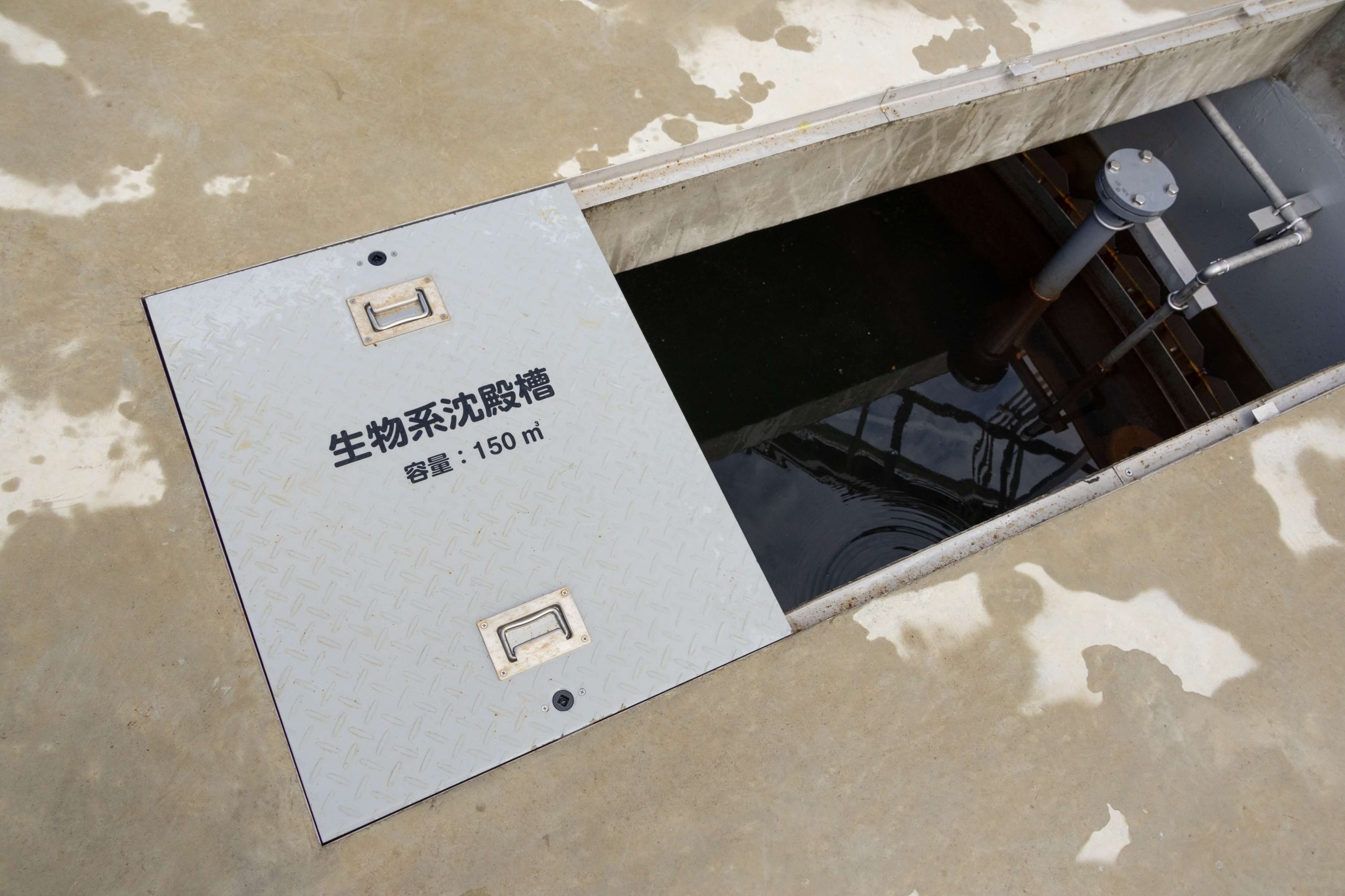

最終沈殿槽|活性汚泥と処理水の分離

ばっ気槽で処理された混合液は、次に沈殿槽へ送られます。ここでは、微生物(活性汚泥)が水よりも重いため、自然に沈降して底にたまります。

上澄みとなった処理水は、基準を満たせば放流または消毒工程へ進みます。

活性汚泥の再循環と余剰汚泥の排出

沈殿した活性汚泥のうち、一部は再びばっ気槽へ戻され、処理を繰り返します(返送汚泥)。この工程によって、微生物の濃度と処理能力が一定に保たれます。

一方で、増えすぎた汚泥(余剰汚泥)は定期的に排出し、専用の処理工程へ送られます。

活性汚泥法の主な種類|標準法から高度処理型まで

活性汚泥法には、処理対象や設置条件に応じていくつかの方式のバリエーションがあり、それぞれ特長や適用範囲が異なります。

ここでは、代表的な方式をわかりやすく紹介します。

【活性汚泥法の種類と特徴 比較表】

| 方式名 | 特徴 | 用途・適用例 |

| 標準活性汚泥法 | 基本構成、実績多数 | 都市型下水処理場 |

| 接触ばっ気法 | 担体あり、負荷変動に強い | 中小規模施設 |

| オキシデーションディッチ法(OD法) | 長時間ばっ気、省スペース | 地方の小規模下水道 |

| SBR法 | 1槽で間欠運転、省設置面積 | 工場・仮設施設など |

| A2O法 | 窒素・リンの除去に強い | 再生水利用・高度処理施設 |

1.標準活性汚泥法(標準ばっ気方式)

もっとも基本的な活性汚泥法で、ばっ気槽と最終沈殿槽を組み合わせた構成となっており、下水処理場などの大規模施設で広く使用されています。

高い有機物除去性能が得られる反面、処理負荷の急変にはやや弱い面もあります。

2.接触ばっ気法

ばっ気槽内に接触材(担体)を設置し、微生物を定着させる方式。通常の懸濁型よりも安定した処理が可能で、中小規模の施設や変動負荷に強い構造として普及しています。

3.オキシデーションディッチ法(OD法)

長時間ばっ気と低負荷運転で処理する方式で、ばっ気槽が環状(ドーナツ型)で設計されることが多く、省スペースながら高処理が可能です。

4.SBR法(シーケンシャル・バッチ・リアクター)

ばっ気・沈殿・排水の各工程を1つの槽で時間分けして処理する間欠運転型で、回分式活性汚泥法とも呼ばれます。

設備がコンパクトで省スペース、処理水質の安定性が高く、立地条件が限られる場所でも導入しやすいのが特徴です。

5.A2O法(嫌気・無酸素・好気の3段階)

窒素やリンといった栄養塩類を高度に除去できる処理方式です。嫌気槽→無酸素槽→好気槽の順で処理し、微生物の働きによって窒素やリンを分解・吸収させます。

水質基準の厳しい地域や再利用を前提とした処理施設に適用されます。

活性汚泥法のメリット・デメリット

活性汚泥法は、長年にわたって国内外で活用されてきた実績ある水処理技術です。高い処理性能を誇る一方で、運用上の注意点や課題もあります。

ここでは、導入前に押さえておきたいメリットとデメリットを整理してみましょう。導入の際には、設備コストやランニングコストだけでなく、維持管理体制の確保や汚泥処理の方法までを総合的に検討することが大切です。

活性汚泥法のメリット

活性汚泥法は、BODやSSといった有機性汚濁物質を効率的に除去でき、放流水の水質基準を満たしやすい処理法です。全国の下水処理場や工場排水処理施設など、幅広い分野で導入実績があるため、設計・施工・維持管理のノウハウも確立されています。

運転管理により、負荷の変動や季節による水温変化にも比較的柔軟に対応できますから、方式の選定次第で狭小地や変動負荷にも対応できるでしょう。

活性汚泥法のデメリット

一方で、好気性微生物を活性化させるために大量の空気を供給する必要があり、電力コストがかかる点は避けられません。

また、微生物が増殖していくため、定期的に「余剰汚泥」を引き抜き、脱水・焼却などの後処理を行う必要があります。

毒性のある物質の流入や急激な負荷変動があると、微生物の活性が低下し、処理能力が落ちるリスクがある点にも注意してください。

活性汚泥法を運用する際の注意点

活性汚泥法は処理性能が高い反面、微生物の働きを活かす技術であるため、日々の運転管理が処理の安定性を左右します。

活性汚泥法は「生きた微生物の管理」が要となる技術であることを意識し、人の目と分析機器の両方で状態を把握する習慣が大切です。ここでは、現場でよく見られるトラブルや、安定運転のために気をつけたいポイントを紹介します。

ばっ気不足による酸素供給の低下

活性汚泥法の要となる好気性微生物は、酸素が不足すると活動が低下します。

特に処理負荷が高まる時期や、ブロワーにトラブルがあった際には、ばっ気槽内の溶存酸素(DO)濃度をしっかりモニタリングし、必要に応じてエア量を調整しましょう。

沈降不良・膨化現象に注意

活性汚泥が沈殿槽でしっかり沈まないと、処理水に汚泥が混じってしまい、SS濃度が上昇します。

このような「沈降不良」や「汚泥膨化」は、微生物のバランスの乱れや、糸状微生物の異常繁殖によって引き起こされます。

【主な原因】

・栄養バランスの偏り(C/N/Pの比率)

・負荷変動による微生物群の崩壊

・温度、pHの急変

・工場排水などの毒性物質流入

トラブルを防ぐには、MLSS(混合液浮遊物質量)やSVI(沈降性)といった管理指標を定期的に計測することが重要です。

余剰汚泥の引き抜き管理

汚泥の増殖を放置すると、ばっ気槽内の微生物濃度が上がりすぎて酸素が行き渡らなくなり、処理効率が低下します。

そのため、適切なタイミングで余剰汚泥を排出し、MLSS濃度を一定に保つ必要があります。

外的要因による処理能力低下

温度の急変や酸性雨、薬品流入など、日常的に発生する外的要因にも注意が必要です。

特に冬季や工場排水が混じる施設では、微生物のダメージを未然に防ぐための前処理や監視体制を徹底したいところです。

まとめ

活性汚泥法は、微生物の力で汚水中の有機物を分解・除去する、生物処理の代表的な技術です。

排水処理の現場で長年にわたり活用されており、高い処理性能と豊富な実績を持つ、信頼性の高い方式といえます。

その一方で、処理プロセスにはエネルギー消費・余剰汚泥・微生物の管理といった運用上の注意点も伴います。

だからこそ、方式の選定から日々の運転管理まで、処理対象や施設条件に応じたきめ細かな対応が求められるのです。

さまざまなバリエーションが存在する活性汚泥法。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解したうえで、施設に最適な処理方式を選び、安定した水質維持を目指すことが重要です。